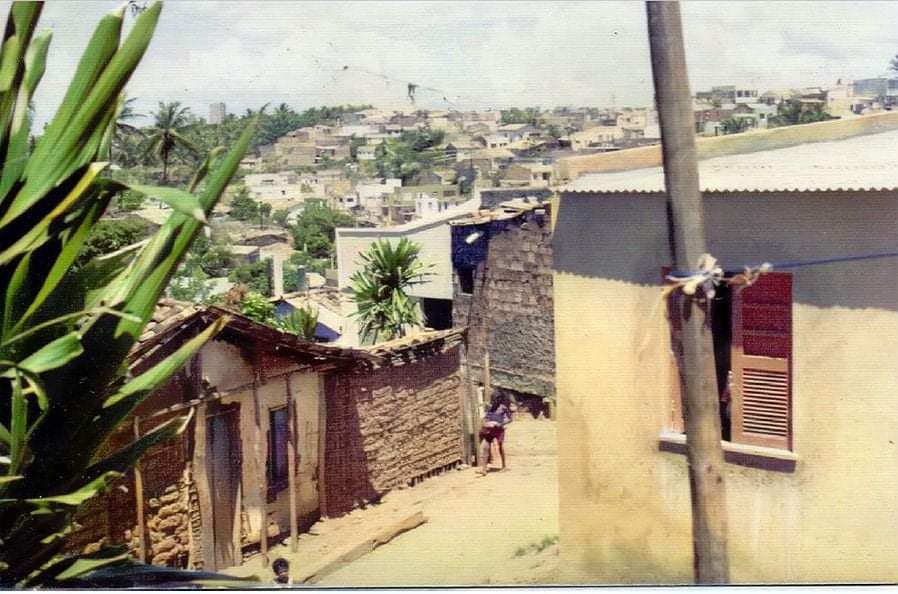

A morte de um jovem como Willams Nogueira não cabe em estatísticas, nem se explica com frases prontas. Quando a violência atravessa a vida de alguém que caminhava com dignidade, que construía laços, que ajudava a comunidade e buscava seu lugar no mundo, ela deixa um marco que nenhum boletim de ocorrência traduz. E, nas favelas de Salvador, essa dor tem se repetido como um certo incômodo, que insiste em lembrar que viver na favela ainda é conviver com o medo, com a desconfiança e com a obrigação silenciosa de esconder a própria origem para continuar vivo.

O Nordeste de Amaralina conhece bem essa realidade. O bairro que forma tanta gente talentosa, criativa, trabalhadora, também convive com fronteiras invisíveis que custam vidas. Foi nesse cenário que mais um jovem perdeu o direito de voltar para casa. Ele tinha ido ao terreiro em Simões Filho, estava fortalecendo a fé, aprendendo caminhos, compartilhando energia com a comunidade religiosa. Depois de uma semana inteira no axé, o retiraram do terreiro onde fazia parte. O tipo de coisa que ninguém espera que aconteça. Foi pego por caras de facção e forçado a dizer de onde vinha para ser condenado por uma guerra que não era dele.

O torturaram, tiraram foto fazendo sinal de símbolo de facção, o assassinaram e enterraram em um terreno em Simões Filho. Ainda tentaram plantar uma imagem de maneira covarde de que “Robinho” como era conhecido se envolvia.

A história dele não é de envolvimento com crime. É de luta. Ele cresceu entre a correria honesta e o desejo de crescer na vida. Participou de ações sociais do Que Fazer no Nordeste, esteve presente em coberturas, somou no carnaval, mergulhou em oficinas de fotografia, descobriu um talento e ampliou seu olhar sobre o bairro e sobre a cidade. Jogou futebol de várzea, tocou em banda, dirigiu Uber, trabalhou em loja de móveis, sempre buscando caminhos dignos para se manter e para ajudar sua família.

Era filho de uma mulher firme, conhecida por criar seus filhos com força e valores. O irmão, militante, liderança jovem, reconhecido na política local, é mais um retrato de como a família se construiu no cuidado coletivo e na defesa da comunidade. Nada disso impediu que a vida dele fosse interrompida de maneira cruel e covarde, sem motivo real, sem chance de defesa, sem sequer o direito de explicar quem era.

Quando um jovem assim é morto, toda a comunidade perde. Perde o talento que estava sendo construído. Perde a presença que somava. Perde o futuro que poderia transformar outras vidas. E perde, sobretudo, a esperança de que ser de bem basta para sobreviver.

A pergunta que fica é até quando. Até quando pessoas que nunca tocaram em arma serão confundidas como parte de guerras que não escolheram. Até quando moradores de bairros populares precisarão mentir sobre o próprio CEP para atravessar a cidade sem medo. Até quando mães vão enterrar filhos que apenas tentavam viver. A cidade toda precisa se responsabilizar por essas respostas. Porque enquanto nada mudar, a violência seguirá rompendo rotinas, destruindo famílias e apagando histórias como se fossem descartáveis.

A vida de Robinho não foi descartável. Ele deixou marca. Deixou memória. Deixou comunidade. É preciso contar sua história para que ela não seja mais uma entre tantas. É preciso dizer seu nome e sua trajetória como afirmação de existência. E é preciso cobrar de quem governa políticas que protejam vidas nas favelas, para que ninguém precise mais esconder de onde vem para ter o direito de voltar para casa.

A violência que tirou a vida dele não pode ser normalizada. Quem não se envolve com nada, não pode pagar por essa guerra, merece viver sem esse peso. E a cidade que ele ajudou a construir com trabalho e afeto deve, pelo menos, honrar a pergunta que ele não pôde fazer em voz alta: por que alguém como ele precisaria morrer assim?